Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Sekundäre Hämostase

Basiswissen

-

Allgemein

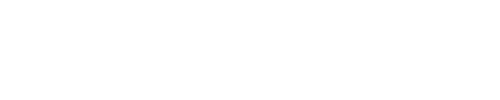

Stabilisierung des lockeren weißen Thrombus

Bündel aus weißen Thrombozyten-Wichteln, weißer “Trompeten-Bus”

Die sekundäre Hämostase wird auch als Blutgerinnung bezeichnet. Ziel der sekundären Hämostase ist die Stabilisierung des lockeren weißen Thrombus aus der primären Hämostase.

-

Allgemein

Stabiler Wundverschluss – roter Thrombus

Blutleck nach Rohrbruch wird verschlossen – “roter Trompeten-Bus”

Durch ein Netzwerk aus Fibrinsträngen kommt es zu einem stabilen Wundverschluss, in dem sich neben den Thrombozyten auch Erythrozyten verfangen – diesen Thrombus bezeichnet man daher als roter Thrombus ([[Abb. 2]]).

-

Allgemein

Aktivierte Gerinnungsfaktoren (GF) = Proteasen → Aktivierung nachfolgenden GF

Hase aktiviert von gefräßigem Tennisball

Die meisten GF kommen als inaktive Vorläuferproteine im Blutplasma vor (→ plasmatische Gerinnung). In ihrer aktivierten Form sind GF selbst Proteasen (Enzyme) und aktivieren den nachfolgenden GF durch proteolytische Spaltung. Es kommt so zu einer Kettenreaktion aus Aktivierungen, die in der Bildung von Fibrinmonomeren endet.

-

Allgemein

Stufenartige GF-Aktivierung: Sicherheitsschalter

Helferlein aktivieren sich gegenseitig: chillt auf Traktor im Blutfluss

Die Gerinnung darf im Körper nicht unreguliert beginnen, deshalb kann man diese Kaskade als “Sicherheitsschalter” verstehen. So gibt es auch Kontrolleure der Gerinnung (wie Protein C und S), um den Körper vor einer übermäßigen Fibrinbildung zu schützen (s. Hemmung der Blutgerinnung und Fibrinolyse).

-

Allgemein

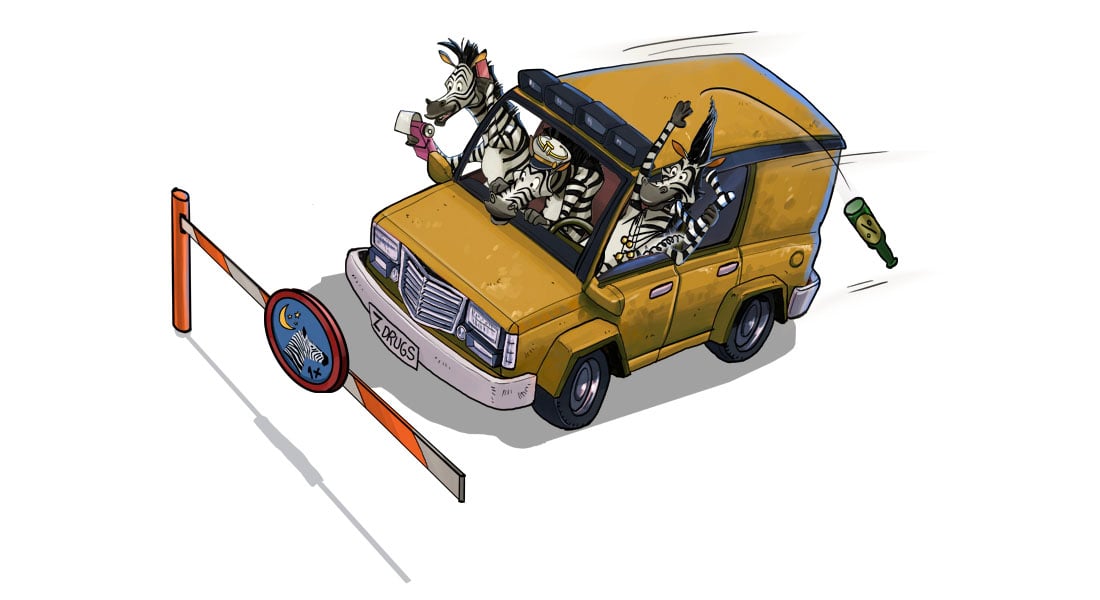

GF: gebunden an Zelloberflächen

Schwimm-Traktor gebunden an Pool-Wand

Die Faktoren befinden sich gebunden an Zellmembranen und reagieren nicht frei im Plasma miteinander. Erst der Faktor II (Thrombin) ist stabil genug, um andere Faktoren (als Funke) zu aktivieren, indem er sich von der Bindung an die Zelloberfläche löst.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.