Beitrag

Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

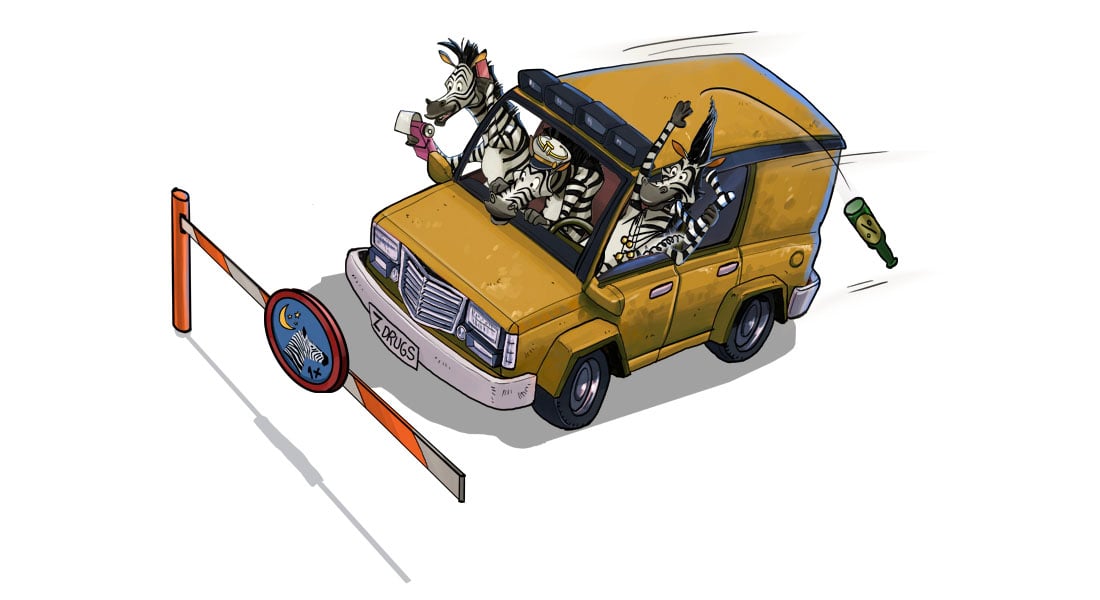

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Rotatorenmanschette

Basiswissen

-

Allgemeines

Rotatorenmanschette → Stabilisation des Schultergelenks

Rotierende Mannschaft → stabilisiert Schulter von Hades

Die Rotatorenmanschette bezeichnet eine Gruppe von vier Muskeln, die die Gelenkflächen des Schultergelenks umgeben und so das Schultergelenk stabilisieren. Entgegen der Bezeichnung bewirken die Muskeln nicht nur Rotationsbewegungen im Glenohumeralgelenk, sondern unterstützen auch Abduktion und Adduktion. Damit ist die Rotatorenmanschette maßgeblich für die Beweglichkeit im Schultergelenk verantwortlich. Verletzungen können daher zu Funktionseinschränkungen bzw. zum Funktionsverlust führen.

-

Allgemeines

Tiefere Muskulatur der dorsalen Muskelgruppe des Schultergelenks

In der Tiefe von Hades Unterwelt eine Tür (engl. door)

Die Rotatorenmanschette ist Teil der dorsalen Muskelgruppe des Schultergelenks. Sie liegt “in der Tiefe” unter den anderen dorsalen Muskeln (dem M. deltoideus, latissimus dorsi und teres major).

-

Allgemeines

Dorsal: M. infraspinatus, M. teres minor

Vor Tür (engl. door): Infrarot-Spinat-Tussi, Teer-Minotaurus

Zur Rotatorenmanschette gehören: dorsal gelegen der M. infraspinatus und der M. teres minor. Ventral gelegen: der M. subscapularis. Kranial gelegen: die Sehne des M. supraspinatus.

-

Allgemeines

Ventral: M. subscapularis

Im Wind (frz. vent): Suppen-Skarabäus

-

Allgemeines

Kranial: M. supraspinatus

Neben Krahn: Sopran-im-Spinat

...

Expertenwissen

-

Klinik

Rotatorenmanschettensyndrom: Traumata (eher jung) vs. degenerative Prozesse (im Alter)

Hades Erinnerung: Sturz in jungen Jahren vs. Schwäche im Alter

Als Rotatorenmanschettensyndrom bezeichnet man verschiedene krankhafte Prozesse im Schultergelenk, die die Muskeln der Rotatorenmanschette betreffen. Zu (Teil-)Rupturen von Sehnen der Rotatorenmanschette kann es z.B. durch Unfälle kommen. Häufiger verantwortlich sind degenerative Prozesse und die mechanische Beanspruchung im Laufe des Lebens.

-

Klinik

Subacromiale Enge mit Einklemmung von u.a. Supraspinatussehne (Impingement)

Suppenschüssel aus Chrom (subacromial) engt Schal (Sehne) des Soprans ein

Folge einer Rotatorenmanschetten-Degeneration oder (Teil-)Ruptur kann ein Hochstand des Humeruskopfes sein. Dies engt Weichteilstrukturen/ Sehnen zw. Humeruskopf und Acromion (Schulterdach) bzw. Processus coracoideus (Rabenschnabelfortsatz) ein. Besonders häufig betroffen ist die Supraspinatussehne. Auch führt das Impingement (Einklemmung) zur Schwächung der Strukturen und begünstigt wiederum ein Rotatorenmanschettensyndrom. Die Diagnose erfolgt u.a. durch klinische Tests wie den 'Painful Arc' sowie durch die sonografische Messung des akromiohumeralen Abstands (AHA). Ein kleinerer Abstand spricht für ein Impingement.

-

Klinik

Impingement: Painful Arc

Bogen des Gewölbes stürzt ein, trifft schmerzhaft erhobenen Arm

Ein diagnostischer Test beim Impingement ist der 'Painful Arc': Bei Abduktion des Armes kommt es zw. 60-120° Abduktion zu einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung mit einschießenden Schmerzen.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.