Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Galle

Basiswissen

-

Lebergalle

Leber bildet Galle als Verdauungssekret

Leberhexe mit Kralle macht Galle in Topf mit sabberndem Versautkopf

Die Leber ist das wichtigste Stoffwechselorgan – das vielleicht wichtigste Produkt der Leberzellen (Hepatozyten) ist die Gallenflüssigkeit. Die Galle hat drei wichtige Aufgaben: die erste Aufgabe ist es, die Verdauung diverser Nährstoffe zu ermöglichen.

-

Lebergalle

Ausscheidung wasserunlöslicher Stoffe wie Bilirubin, Hormone, Medikamente

Schüttet Rubine, Mohnblumen, Pillen aus Butterfass in Krallensuppe

Zweitens kann die Leber über die Galle viele ungewollte, nicht-wasserlösliche Stoffe ausscheiden, so z.B. Medikamente oder Stoffwechselendprodukte wie Bilirubin.

-

Lebergalle

Neutralisierung der Magensäure – Galle leicht alkalisch

Kralle neutralisiert mit blauem alkalischen Alkohol Magensäure

Die Galle hat außerdem einen leicht alkalischen pH-Wert und erfüllt dadurch ihre 3. Aufgabe: Sie dient im Dünndarm der Neutralisierung des sauren Magensaftes.

-

Lebergalle > Exkurs Bilirubin

Bilirubin: Abbauprodukt des Häms (aus roten Blutkörperchen)

Bili-Rubin: aus Ham (engl. Schinken) (in rotem Blut) gewonnen

Bilirubin (lat. bilis= Galle und rubin= rot) ist zu 85% ein Abbauprodukt des Häms, das Hauptbestandteil des Hämoglobins in Erythrozyten ist. Bilirubin ist ein Gallenfarbstoff – Hepatozyten sezernieren Bilirubin in die Galle und verleihen der Galle dadurch die typische gelblich-grüne Farbe.

-

Lebergalle > Exkurs Bilirubin

Unkonjugiertes Bilirubin an Albumin gebunden → Leber

Unkonjugiertes Verb in Koch-Album mit Bilirubin-Rezept → hinter Leber

Bilirubin entsteht vielerorts im Körper, ist aber nicht wasserlöslich und muss an Albumin gebunden zur Leber transportiert werden.

...

Expertenwissen

-

Lebergalle > Exkurs Gallensäuren

Alkoholgruppen machen Cholesterin wasserlöslicher

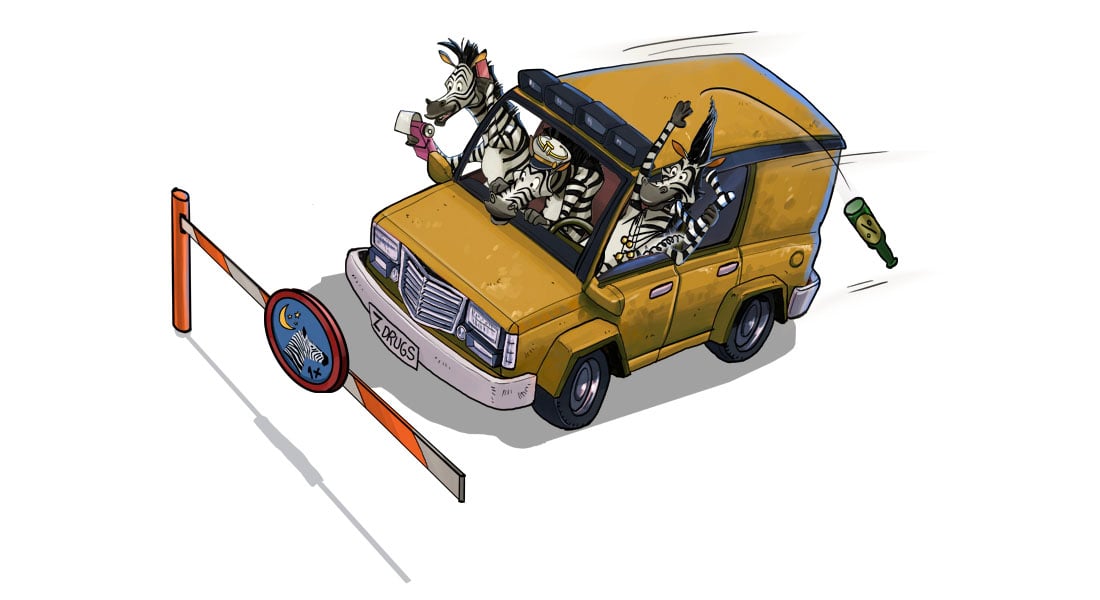

Lehrling ist besoffen: Alkoholflasche für Wasserzauber

Im Zuge der Cholsäurebildung werden im ersten Schritt Hydroxy- bzw. Alkoholgruppen (-OH-Gruppen) an den Positionen 3, 7 und 12 des Cholesterins eingefügt. Die Hydroxylierungen erfolgen am glatten ER der Hepatozyten.

-

Lebergalle > Exkurs Gallensäuren

Konjugation mit Taurin oder Glycin

Cooler Stier hat Tau-Ring um Hals & Kleeblatt am Ohr

Im Anschluss wird die Cholsäure mit den Aminosäuren Taurin (Derivat der Aminosäure Cystein) oder Glycin konjugiert, wodurch Taurocholsäure bzw. Glycocholsäure entstehen. Da die Gallensäuren aufgrund des alkalischen pH-Wertes als Gallensalze vorliegen (sie haben ein Proton abgegeben), bezeichnet man sie auch als Taurocholat und Glycocholat.

-

Lebergalle > Exkurs Gallensäuren

Cholesterin & Phospholipide: Ausscheidung über Galle

Cooler Stier & Phosphorlippen: fällt in Krallen-Topf

Der Körper kann Cholesterin nicht zur Energiegewinnung verstoffwechseln. Einen kleinen Teil scheidet er direkt über die Gallenflüssigkeit aus, den Großteil baut er in Gallensäuren um.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Menü Physiologie

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.