Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Bakterien 3: Vermehrung und Genetik

Basiswissen

-

Vermehrung

Vermehrung über Zweiteilung

Ganoven zweiteilen sich

Aus einer Mutterzelle entstehen zwei gleiche Tochterzellen.

-

Vermehrung

Bakterien-Klone: genetisch verschieden

Klone: ein Mutant darunter

Nach einem gewissen Zeitintervall entstehen durch die Zweiteilung aus einer Stammzelle ein Stamm an vielen Bakterienzellen (sog. Klone). Diese Bakterien-Klone (aus einer Stammzelle) müssen nicht identisch sein, da es innerhalb von kurzer Zeit zu genetischen Veränderungen kommen kann.

-

Vermehrung > Latenzphase

Latenzphase

Lattenzaun

In dieser Phase bleibt die Anzahl der Bakterien nahezu konstant, sie vermehren sich kaum.

-

Vermehrung > Latenzphase

Latenzphase: Enzyminduktion

Am Lattenzaun: Enziangewächs

Außerdem passen sich Bakterien in der Latenzphase ihren neuen Umgebungsbedingungen an und synthetisieren notwendige Enzyme.

-

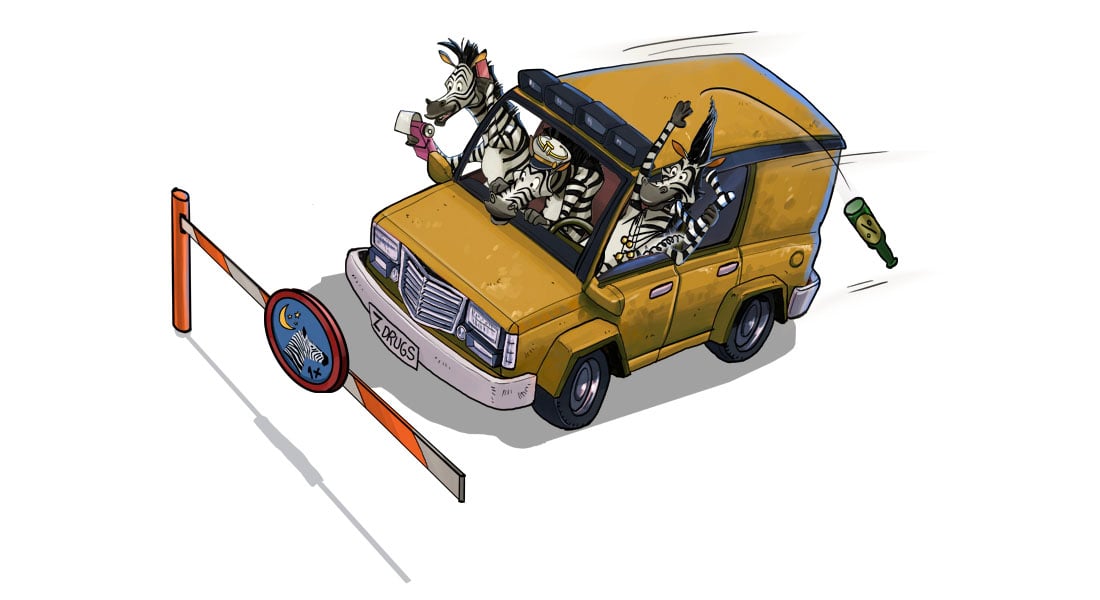

Vermehrung > Logarithmische Phase

Logarithmische Phase: exponentielle Vermehrung

Yoga-Rhythmus: Berg bildet exponentielle Kurve ab

Die logarithmische Phase ist von einer hohen Wachstumsrate geprägt. Jede Zelle teilt sich nach einem für sie typischen Zeitintervall. Die Teilung folgt dem Muster: 2, 4, 8, 16 usw. [[[Abb. 1]]].

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.