Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Bakterien 2: Systematik & Virulenzfaktoren

Basiswissen

-

Einteilung > Gramverhalten

Grampositiv

Blaue Flaggen

Die Gramfärbung ist die Standardmethode, um Bakterien mikroskopisch zu differenzieren. Grampositive Bakterien besitzen eine dicke, lockere Mureinwand als Zellhülle. Sie erscheinen nach der Gramfärbung blau.

-

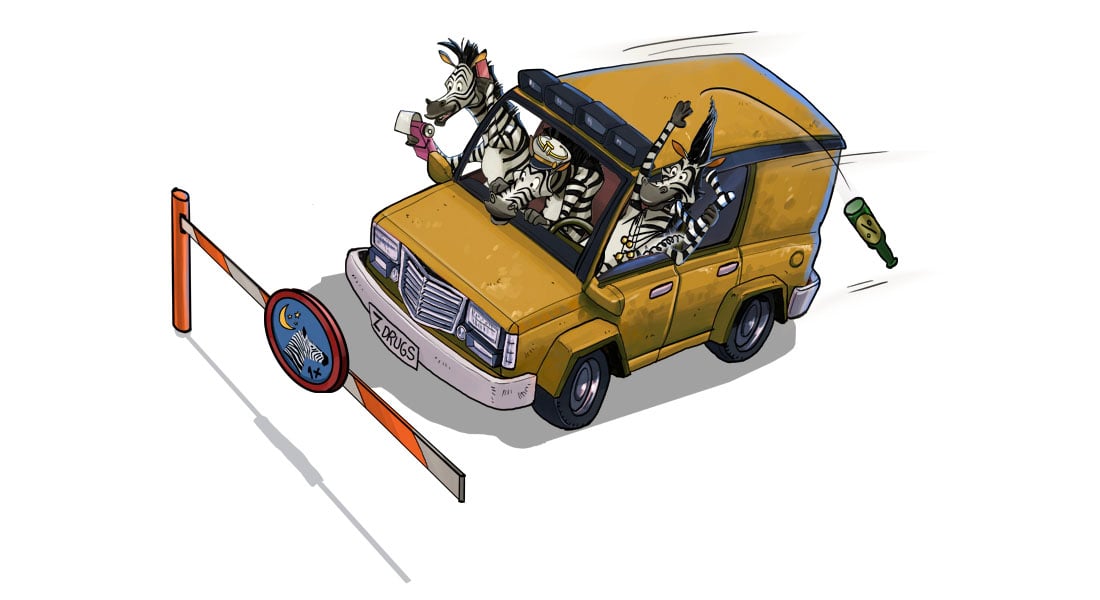

Einteilung > Gramverhalten

Gramnegativ

Rote Flaggen

Gramnegative Bakterien besitzen über einer dünnen Mureinwand noch eine zweite Zellmembran. Nach der Färbung stellen sie sich rot dar.

-

Einteilung > Gramverhalten

Atypisch

Weiße Flaggen

Bakterien werden als atypisch bezeichnet, wenn sie sich nur bedingt mit der Gramfärbung differenzieren lassen.

-

Einteilung > Morphologie

Kokken (runde Bakterien): Diplo-, Staphylo-, Streptokokken

Flaggen mit rundlichen Symbolen: Paare, Haufen, Ketten

Die Kokken (griechisch: Kugeln, Beeren) sind runde, leicht ovale Bakterien. Sie zeigen in der Kultur eine typische Lagerung zueinander: in Zweierpaaren die Diplokokken, in Haufen die Staphylokokken und in Ketten die Streptokokken.

-

Einteilung > Morphologie

Stäbchenbakterien: kokkoide und spindelförmige

Stäbchen auf Flagge

Bei den Stäbchen ist eine Achse länger als die andere. Sie lassen sich anhand ihrer Form noch in viele Untergruppen differenzieren. So gibt es u.a. die eher plumpen (kokkoiden) Stäbchen und solche, die an ihren Polen zugespitzt enden – die spindelförmigen Stäbchen (lat.: fusiforme Bakterien).

...

Expertenwissen

-

Stäbchen > Atypisch

(1/2) Außerhalb Zelle: Chlamydien als Elementarkörperchen (Dauerform)

(1/2) Vor Zelle: Elefanten (Sanduhr dauert)

Charakteristisch für die Chlamydien ist das Vorkommen in zwei verschiedenen Formen: die Elementarkörperchen gelten als die Dauerform, die metabolisch nahezu inaktiv ist. Sie kommen außerhalb der Wirtszelle vor und infizieren neue Zellen.

-

Stäbchen > Atypisch

(2/2) In Zelle: Chlamydien als Initialkörperchen (Retikularkörperchen)

(2/2) In Zelle: Muschel m. internat. Flaggen (im Netz [lat. rete])

Sie sind dabei von der Endosomenmembran des Wirts umgeben. Man spricht auch von Einschlusskörperchen.

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.