Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Bakterien 1: Grundlagen

Basiswissen

-

Allgemeines

Bakterien vermehren sich selbstständig

Wesen teilen und vermehren sich

Bakterien sind kleine, einzellige Mikroorganismen. Der Durchmesser der meisten Bakterien liegt zwischen 0,2 und 2 μm – also nur mit Mikroskop zu erkennen. Sie zählen zu den Lebewesen, da sie u.a. einen eigenen Metabolismus haben und sich selbständig vermehren können.

-

Allgemeines

Residente Flora: physiologische Besiedelung mit Bakterien

Resident mit Blume: wilde Bewohner

Ab der Geburt besiedeln Bakterien (auch Kommensalen) Haut und Schleimhäute und bilden die “Normalflora”. Sie rufen meist keine klinischen Symptome hervor, sondern haben eine Schutzfunktion/ “Platzhalterfunktion”: sie hindern pathogene Keime daran, sich zu vermehren, evtl. in den Körper einzudringen und Krankheiten hervorzurufen.

-

Allgemeines

Transiente Flora: vorübergehende Besiedlung

Transport-Flotte: macht Zwischenhalt

Neben der residenten Flora gibt es Bakterien, die unsere Haut und Schleimhäute nur vorübergehend besiedeln – die transiente Flora.

-

Allgemeines

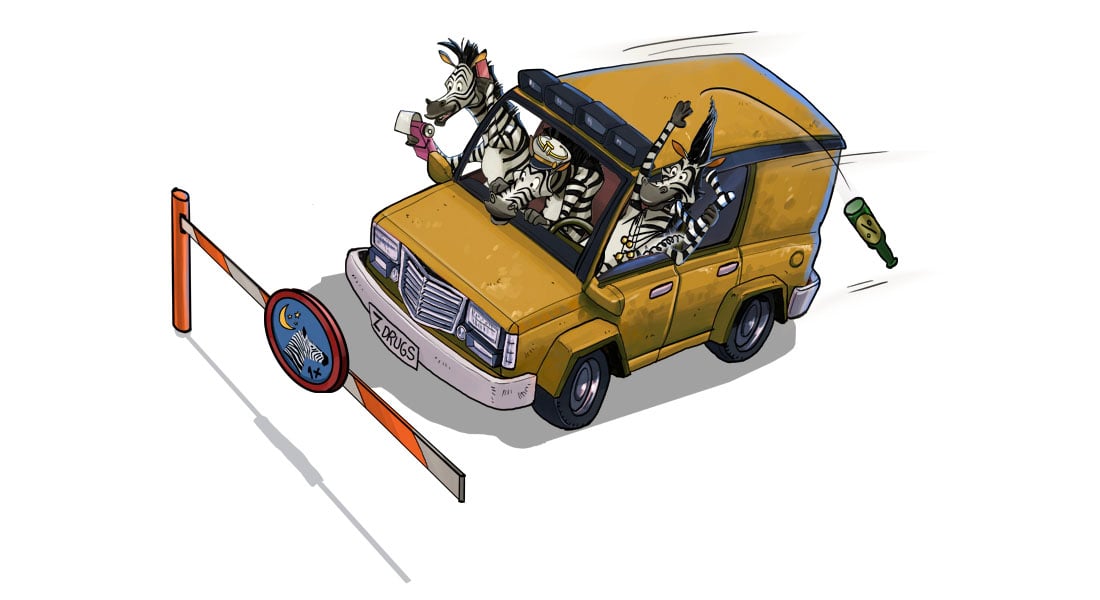

Immunsuppression: transiente Flora langfristig → Erkrankung

Geschwächter Wilder mit AIDS-Flagge → von Söldner beäugt

Unter veränderten Bedingungen wie Veränderungen der residenten Flora oder einer geschwächten Immunabwehr (bspw. AIDS oder Immunsuppression durch Medikamente), kann die transiente Flora sich langfristig ansiedeln und als residente Flora u.U. Erkrankungen auslösen.

-

Allgemeines

Fakultativ pathogen: “u.U. krankheitserregend”

Eindringling der “Pathologischen Fakultät”: überlegt anzugreifen

Fakultativ pathogene Bakterien lösen nicht zwingend eine Erkrankung aus.

...

Expertenwissen

-

Charakteristika der Bakterien > Prokaryoten

Plasmide versch. Größe zufällig auf Tochterzellen verteilt

Ringe versch. Größe zufällig auf zwei Stapel verteilt

Die Anzahl und Größe der Plasmide in einem Bakterium ist sehr variabel. Sie replizieren sich unabhängig vom Bakterienchromosom und werden bei der Zellteilung zufällig mit dem Zytoplasma auf die Tochterzellen verteilt.

-

Charakteristika der Bakterien > Prokaryoten

100 bis 1000-fache Kopien kleinerer Plasmide

Hund & Tau

Von den größeren Plasmiden liegen meist nur wenige Kopien pro Bakterium vor, wobei von den kleineren Plasmiden 100 bis (in wenigen Fällen) 1000-fache Kopien vorhanden sind.

-

Charakteristika der Bakterien > Zellwand & -membran

Zellwandsynthese-Hemmer: ß-Laktam-Antibiotika binden Transpeptidasen

Mauer-Konstrukteur erledigt: BL-Milchflasche bei † Transport-Hasen

Die Transpeptidasen bilden Komplexe mit den ß-Laktam-Antibiotika aus (z.B. Penicillin). Sie stehen dann nicht mehr für die Ausbildung der transpeptidischen Bindungen zwischen NAM- und NAG-Molekülen zur Verfügung und die Zellwandstruktur ist beeinträchtigt – es kommt zur Lyse des Bakteriums durch einströmende Flüssigkeit.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.