Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Astrozytome

Basiswissen

-

Allgemein

Astrozytome entstehen aus den Astrozyten

Astronomen unter Sternen – Mutanten aus Gehirnplanet Cerebrum

Astrozyten sind sternförmige Zellen des Gehirngewebes. Entarten die Astrozyten, kommt es zu Astrozytomen (Stern-Mutanten). Es sind also primäre Hirntumore.

-

Allgemein

Astrozytome haben eine gute (heilbar) bis sehr schlechte Prognose mit kurzer Überlebenszeit

Astronomen gelangen zu guten bis sehr schlechten Prophezeiungen – Horizont verdunkelt sich von links nach rechts

Astrozytome können heilbar sein, wie etwa das pilozytische Astrozytom. Höhergradige Astrozytome haben jedoch auch unter optimaler Therapie eine sehr kurze mittlere Überlebenszeit.

-

Allgemein

Ionisierende Strahlung: einziger gesicherter Risikofaktor

Kosmische Hintergrundstrahlung führt zu Monstern

-

Allgemein

Tumorprädispositionssyndrome sind mit Astrozytomen assoziiert: Li-Fraumeni-Syndrom

Litschi-Pfau begleitet Monster

Tumorprädispositionssyndrome führen durch genetische Variationen zum gehäuften Auftreten von Tumoren, so etwa das Li-Fraumeni-Syndrom.

-

Klassifikation

WHO-Klassifikation: vier Schweregrade

WHO-Plateau und Gebirgsgrat mit vier unterschiedlichen Stufen

Grob spricht man bei Grad 1 und 2 von niedriggradigen Gliomen (niedrigeres Plateau). Grad 3 und 4 bilden die höhergradigen Gliome (Gebirgsgrat).

...

Expertenwissen

-

Allgemein

Optikusgliome: Assoziiation mit Neurofibromatose Typ 1

Optiker-Glibber-Brille von Neuro-Vieh

Das Optikusgliom, ein pilozytisches Astrozytom des Nervus opticus, kommt gehäuft bei zugrundeliegender NF1 vor.

-

Klassifikation

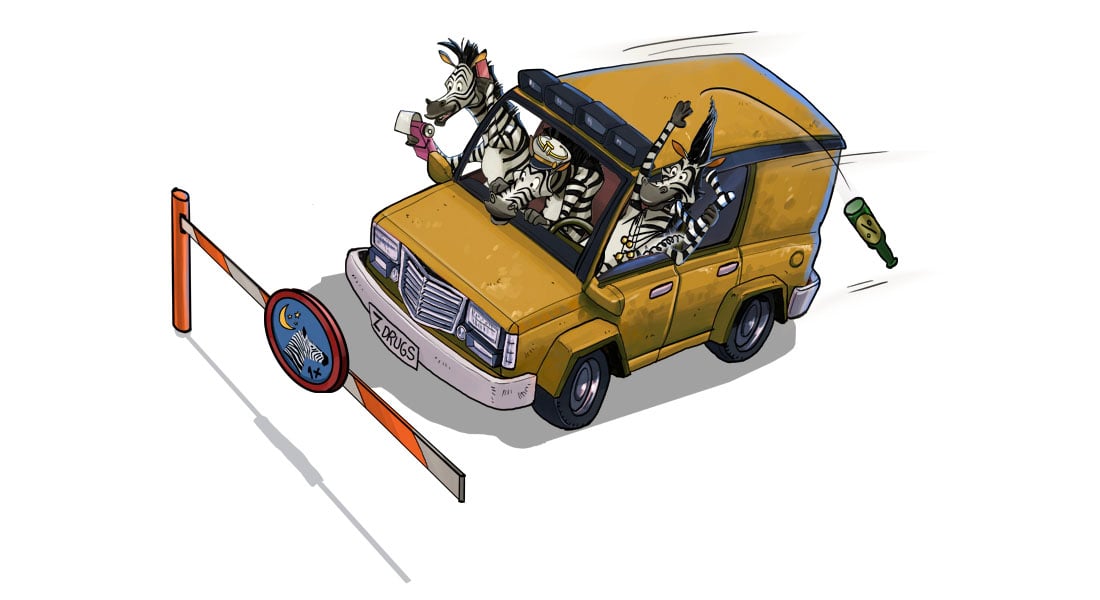

IDH-Mutation: Methylierung von CpG-Inseln führt zur Inhibierung der Genexpression

Idee-Mutant umwickelt Zeitung/Guano-Inseln mit Tüll, Mutanten wachsen dadurch langsamer

Die Veränderung der IDH führt zur Hypermethylierung von CpG-Inseln in Promotorregionen der Tumorzellen. Das sind kurze Sequenzen, die reich an Cytosin und Guanin sind (Zeitung und Guano, ja genau, die Vogelscheiße). Diese Veränderungen sind mit langsamerem Tumorwachstum und besserer Prognose assoziiert.

-

Klassifikation > Grad 1: pilozytisches Astrozytom

Histologisch “Haar-ähnliches Aussehen” / makroskopisch zystische Anteile

Struwwelhaare des Kindes / Kaugummiblase

Pilos vom griech.: Haar beschreibt den mikroskopisch faserartigen (haar-ähnlichen) Aufbau. Histobild: [[Abb. 2]]. Makroskopisch finden sich in über 60% flüssigkeitsgefüllte Zysten mit einem hellen wandständigen Tumorknoten.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.