Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Aminosäurestoffwechsel

Basiswissen

-

Grundlagen

Keine Speichermethode für Aminosäuren → direkte Metabolisierung

Aminosaurier → werden von Vorfahren der Stoffwechselstadt gejagt

Unser Körper kann für viele Nährstoffe Reserven anlegen (Kohlenhydrate: Glycogen, Fettsäuren: Triglyzeride). Zellen können Aminosäuren jedoch nicht speichern – zumindest nicht ohne Muskeltraining. Der Körper verstoffwechselt Aminosäuren daher meist direkt (Jagt auf Aminosaurier).

-

Konzept 1

Trennung in Kohlenstoffgerüst …

Kohle-Skelett toter Aminosaurier …

Drei Konzepte helfen, den Aminosäurestoffwechsel zu verstehen. Konzept 1: Unser Körper muss das Kohlenstoffgerüst der Aminosäure und die Aminogruppe unterschiedlich verstoffwechseln und sie deshalb voneinander trennen. Das Kohlenstoffgerüst wird auch manchmal als "Kohlenstoffskelett" bezeichnet (Kohle-Stoff-Skelett).

-

Konzept 1

… und Trennung in Aminogruppe

… und Minenhelmen-Stapel

Die Aminogruppe wird separat metabolisiert.

-

Konzept 1

Kohlenstoffgerüst → Energiegewinnung

Carbon-Skelett der Aminosaurier → zur Energiegewinnung gefressen

Das Kohlenstoffgerüst kann zur Energiegewinnung dienen (Glucose- und Ketonkörpersynthese).

-

Konzept 1

Kohlenstoffgerüst → Synthese anderer Moleküle

Carbon-Skelett → Knochen-Deko und -Möbel

Außerdem kann die Leber aus dem Kohlenstoffgerüst neue Moleküle wie nicht-essentielle Aminosäuren synthetisieren (Deko + Möbelstücke aus Aminosaurierknochen).

...

Expertenwissen

-

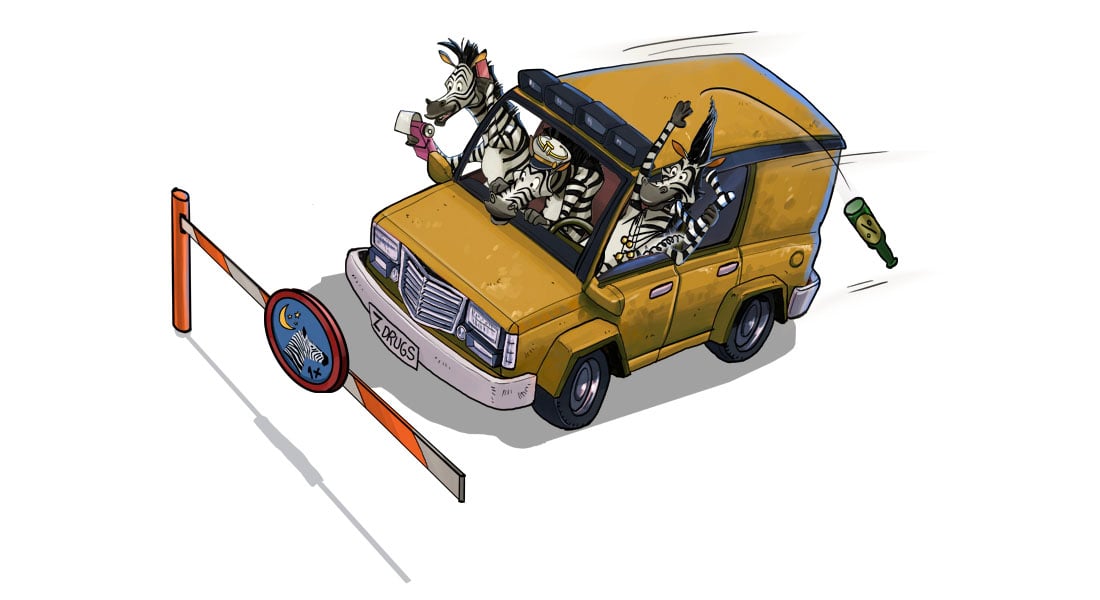

Ketogene Aminosäuren

(2) Strikt ketogene Aminosäuren: Lysin

(2) Schwer angekettete Aminosaurier: Lügnerin (lange Nase)

Zwei Aminosäuren sind strikt ketogen: Lysin und Leucin. Sie können nicht zur Glukoneogenese verwendet werden.

-

Ketogene Aminosäuren

(2) Strikt ketogene Aminosäuren: Leucin

(2) Schwer angekettete Aminosaurier: Leutnant

-

Ketogene Aminosäuren

(4) Glucogene und ketogene Aminosäuren: Tryptophan

Glucken-Zuckerwürfel kettet 4 Aminosaurier an: Trübtophant

Einige Aminosäuren sind sowohl ketogen als auch glucogen: Tryptophan, Isoleucin, Phenylalanin, Tyrosin.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.