Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Absteigende Rückenmarksbahnen

- Die Bahnen haben den Sinn, die motorischen Befehle des Gehirns an das Erfolgsorgan zu übermitteln, damit es zur Bewegung kommen kann.

- Eine Instanz, von der Befehle in die Peripherie gelangen, ist die Großhirnrinde. Von ihr geht die größte motorische Bahn aus - die Pyramidenbahn. Andere Instanzen sind Kerne im Hirnstamm, die ihrerseits etliche Informationen z.B. vom Kleinhirn erhalten und die Bewegung modulieren.

- Da die Pyramidenbahn den größten Anteil ausmacht, bezeichnet man die restlichen, kleineren motorischen Bahnen als extrapyramidal (es gibt also das pyramidale und das extrapyramidale System).

- Insgesamt unterscheidet man die Feinmotorik, also die präziseren Bewegungen, von den gröberen Massenbewegungen.

- Feinmotorik findet eher in den distalen Muskeln statt (wie die der Finger), Massenbewegungen in den proximalen Muskeln (wie denen des Oberarms).

- Vereinfachend wird der Pyramidenbahn eher die Feinmotorik zugeordnet und dem Extrapyramidalsystem die Massenbewegungen.

- Man mache sich bewusst, dass das Großhirn die kontralaterale Körperhälfte steuert; Das bedeutet, dass der dazugehörige Trakt, der diese Bereiche verbindet, in seinem Verlauf kreuzen muss.

- Die Namensgebung der Trakte folgt einem einfachen Prinzip: der erste Teil der Bezeichnung richtet sich nach dem Ursprung des Traktes, der zweite nach dem Zielgebiet (Bsp.: Tractus rubrospinalis = vom Ncl. ruber zum Rückenmark (spina)).

- Nochmal rekapitulieren: Die graue Substanz (der Schmetterling) enthält die Zellkörper und Synapsen und ist in Vorder-, Seiten- und Hinterhorn unterteilt (genauer in die Laminae); die weiße Substanz beinhaltet die auf- und absteigenden Bahnen und ist in Vorder-, Seiten- und Hinterstrang unterteilt.

Basiswissen

-

Allgemeines

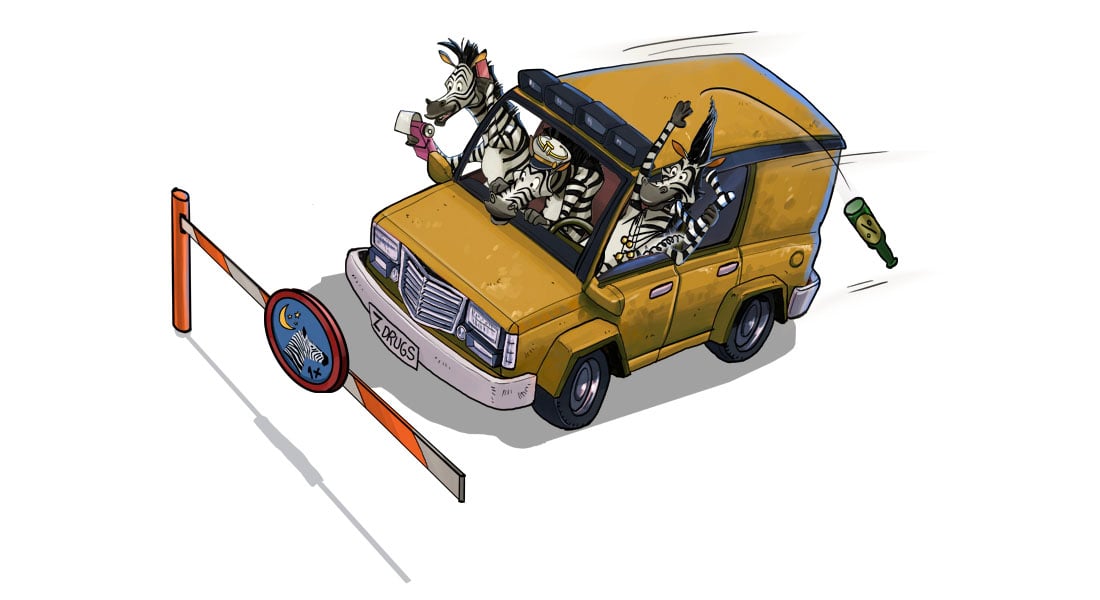

Absteigende motorische Bahnen im weißen Rückenmark (RM)

Abstieg zum motorisierten Schmetterling von der weißen Pyramide

Im Querschnitt erinnert das Rückenmark an einen Schmetterling.

-

Allgemeines

Dendriten enden im Vorderhorn der grauen Substanz (Laminae)

Pilot des Schmetterlings mit Horn in grauer Farbe (Lamm-Pilot)

Die meisten absteigenden Bahnen enden mit ihren Dendriten im Vorderhorn der grauen Substanz, dem inneren Mark. Zuvor verlaufen die Dendriten im weißen Mark. Im Vorderhorn werden die Impulse auf die Zellkörper der 2. Neurone übertragen.

-

Allgemeines

Gemeinsame Aktivierung von Pyramidenbahn & Extrapyramidalsystem

Walkie-Talkies verbinden Pyramidenkletterer & externe Pyramidenexpertin

Es ist nicht sinnvoll, die Pyramidenbahn und das Extrapyramidalsystem strikt getrennt zu betrachten, denn sie werden fast immer gemeinsam aktiviert.

-

Allgemeines

Hirnstamm mit Kernkomplexen (z.B. Olivenkernkomplex)

Funkmast mit Verteilerkästen (ein Kasten mit Olivenzweig)

Die Axone der kortikalen Ursprungsneurone verlaufen absteigend als Pyramidenbahn im Rückenmark. Sie projizieren dabei auch auf die im Hirnstamm gelegenen Kerne (z.B. den Olivenkernkomplex) des Extrapyramidalsystems, auch Extrapyramidalmotorisches System, EPMS. Dementsprechend werden die Pyramidenbahn und das EPMS fast immer gemeinsam aktiviert.

-

Pyramidenbahn > Tractus

Tractus corticospinalis anterior

Klettertruppe mit Antennen

Der Tractus corticospinalis (Pyramidenbahn) gliedert sich auf Rückenmarksebene in zwei Trakte auf. Der schmale vordere Trakt heißt Tractus corticospinalis anterior.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.